Einleitung

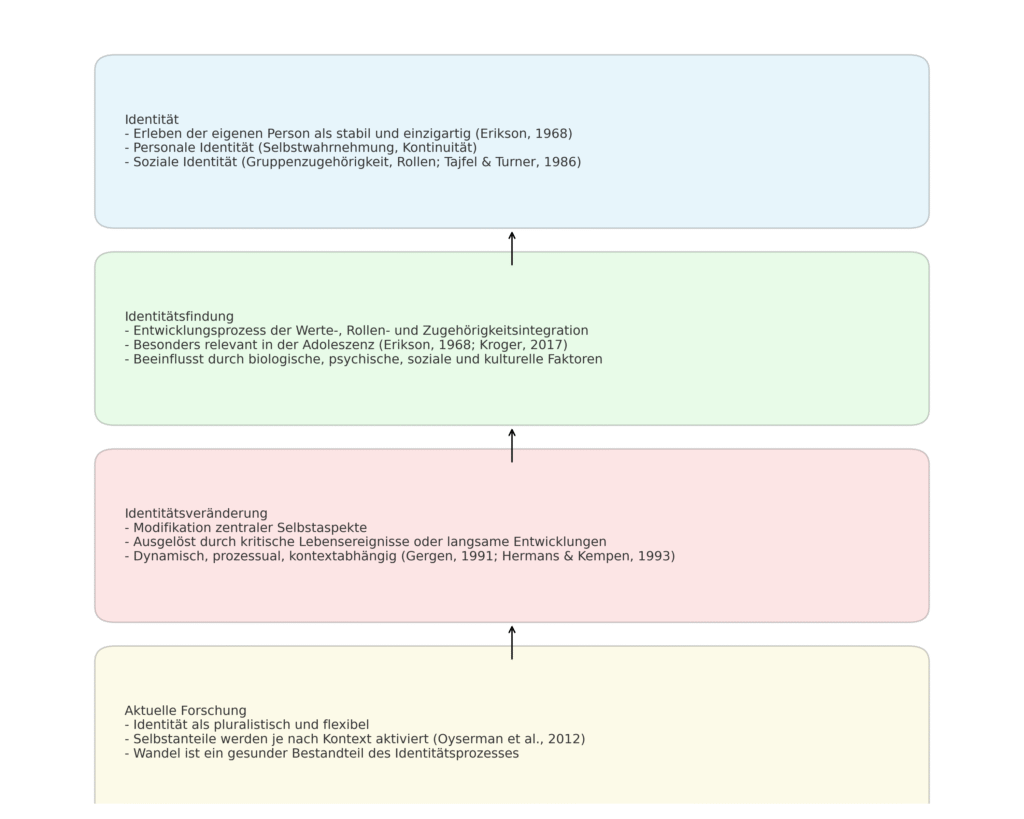

Identität ist ein zentrales Konzept der Psychologie, Soziologie und Philosophie. Sie beschreibt die Gesamtheit der Merkmale, die eine Person als einzigartig kennzeichnen und durch die sie sich selbst und andere sie wahrnehmen. Identität umfasst sowohl subjektive Selbstdefinition als auch objektive Zuschreibungen durch soziale und kulturelle Kontexte (Erikson, 1968).

Die Frage nach Identität ist besonders im 21. Jahrhundert von Bedeutung: Globalisierung, Digitalisierung und Migration verändern die Bedingungen, unter denen Individuen ihre Identität entwickeln. Die zentrale Metapher des Flusses soll in dieser Arbeit verdeutlichen, dass Identität ein dynamischer, stetig wandelnder Prozess ist. Ziel ist es, diesen Prozess wissenschaftlich zu beleuchten.

Theoretische Grundlagen

Die Erforschung von Identität fußt auf verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen.

Psychologie: Erik H. Erikson (1968) beschreibt Identitätsentwicklung als psychosozialen Prozess, der sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt. James Marcia (1980) differenziert vier Identitätsstatus: Diffusion, Übernahme, Moratorium und erarbeitete Identität.

Soziologie: George Herbert Mead (1934) betont, dass das Selbst erst durch soziale Interaktion entsteht. Erving Goffman (1959) beschreibt Identität als eine „Bühnenperformance“, in der Individuen Rollen einnehmen.

Philosophie: John Locke (1690) definiert Identität über das Bewusstsein und die Erinnerung; Paul Ricoeur (1990) unterscheidet zwischen „idem“-Identität (Gleichheit) und „ipse“-Identität (Selbstheit).

Diese theoretischen Fundamente bilden das Fundament für die spätere Analyse.

Entwicklungspsychologische Perspektiven

Die entwicklungspsychologische Forschung geht davon aus, dass Identität in verschiedenen Lebensphasen geformt wird.

Kindheit: Grundlegende Bindungserfahrungen beeinflussen das Urvertrauen (Bowlby, 1988).

Adoleszenz: Die Jugendzeit gilt als kritische Phase für Identitätsbildung. Laut Erikson (1968) ist die „Identität versus Rollendiffusion“-Krise entscheidend.

Erwachsenenalter: Beruf, Partnerschaft und Elternschaft erfordern neue Rollenintegration (Marcia, 1980).

Spätes Erwachsenenalter: Fragen nach Sinn, Kontinuität und Rückblick auf das gelebte Leben treten in den Vordergrund.

Fallbeispiel:

Anna, 17 Jahre, erlebt eine intensive Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Zukunft. Sie schwankt zwischen dem Wunsch, Künstlerin zu werden, und den Erwartungen ihrer Eltern, ein „sicheres Fach“ zu studieren. Dieses Spannungsfeld illustriert Marcias Moratorium-Status, in dem Exploration stattfindet, ohne dass eine feste Verpflichtung eingegangen wird.

Soziale und kulturelle Einflüsse

Identität entsteht im sozialen Kontext. Familie, Peers, Bildungseinrichtungen und Arbeitswelt prägen das Selbstverständnis. Kulturelle Normen liefern dabei Rahmenbedingungen.

In kollektivistischen Kulturen (z. B. Ostasien) wird Identität stärker durch soziale Zugehörigkeit bestimmt (Triandis, 1995).

In individualistischen Kulturen (z. B. Westeuropa, Nordamerika) steht persönliche Autonomie im Vordergrund.

Fallbeispiel:

Yuki, in Japan geboren und später nach Deutschland migriert, erlebt Spannung zwischen den Erwartungen ihrer Familie (kollektive Harmonie) und den individuellen Freiheitswerten ihrer deutschen Freunde. Diese kulturelle Hybridität führt zu einer „interkulturellen Identität“ (Berry, 2005).

Biografische Prägungen

Lebensgeschichtliche Erfahrungen prägen die Identitätsentwicklung. Dazu gehören:

Frühe Bindungen und Erziehung

Bildungserfahrungen

Berufliche Laufbahn

Migrationserfahrungen

Traumatische Ereignisse

McAdams (1993) betont, dass Menschen durch das Erzählen ihrer Biografie Sinn stiften. Identität ist daher immer auch eine narrative Konstruktion.

Fallbeispiel:

Thomas, 45 Jahre, reflektiert nach einer Scheidung sein Leben. Er schreibt seine Autobiografie, um Zusammenhänge zwischen Kindheitserlebnissen, Partnerschaften und beruflichen Entscheidungen zu verstehen. Dieser Prozess führt zu einer kohärenteren Identitätsstruktur.

Krisen und Brüche

Identitätskrisen entstehen, wenn bestehende Selbstkonzepte nicht mehr ausreichen, um neue Lebenssituationen zu bewältigen. Solche Krisen können bedrohlich wirken, bieten aber auch Chancen für Wachstum.

Ursachen: Verlust, Migration, Krankheit, gesellschaftlicher Wandel.

Risiken: Identitätsdiffusion, Verunsicherung, Rückzug.

Chancen: Neuorientierung, Integration neuer Aspekte, Resilienzaufbau.

Fallbeispiel:

Miriam, 52 Jahre, verliert nach 25 Jahren ihre Arbeitsstelle. Der Bruch führt zunächst zu Verzweiflung und dem Gefühl, wertlos zu sein. Durch Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe entwickelt sie jedoch neue Perspektiven und beginnt eine Umschulung.Kapitel 7: Veränderungsprozesse und Resilienz

Identität ist kein starres Konstrukt, sondern entwickelt sich fortlaufend. Veränderungen werden durch Reflexion, Neuinterpretation von Erfahrungen und Integration neuer Rollen ermöglicht.

Resilienz spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie beschreibt die Fähigkeit, trotz widriger Umstände ein stabiles Selbstbild aufrechtzuerhalten (Rutter, 2012).

Schlüsselfaktoren für Resilienz:

Soziale Unterstützung (Familie, Freunde, Gemeinschaften)

Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997)

Sinnorientierung und Wertehaltungen (Frankl, 1946)

Fallbeispiel:

Jonas, 29 Jahre, übersteht eine schwere Krankheit. Während er anfangs das Gefühl hat, „nicht mehr derselbe zu sein“, entwickelt er durch therapeutische Begleitung ein neues Selbstverständnis. Er beschreibt sich selbst nicht mehr ausschließlich über Leistungsfähigkeit, sondern über zwischenmenschliche Verbundenheit.

Identität im digitalen Zeitalter

Die Digitalisierung eröffnet neue Räume der Identitätsbildung, bringt aber auch Risiken.

Chancen:

Online-Communities ermöglichen Zugehörigkeit, auch bei marginalisierten Gruppen.

Soziale Netzwerke fördern kreative Selbstdarstellung.

Risiken:

Diskrepanz zwischen Online- und Offline-Selbst.

Gefahr der „fragmentierten Identität“ durch multiple Profile.

Cybermobbing und ständige Vergleichbarkeit (Turkle, 2011).

Fallbeispiel:

Laura, 16 Jahre, betreibt mehrere Social-Media-Accounts. Auf Instagram zeigt sie ein perfektes, durchgestyltes Leben, während sie sich in geschlossenen Online-Foren verletzlich und offen zeigt. Die Diskrepanz führt zu innerer Zerrissenheit und verstärkt depressive Symptome.

Interkulturelle Identität

Globalisierung und Migration führen zur Entstehung hybrider Identitäten. Menschen verknüpfen Elemente unterschiedlicher Kulturen und schaffen damit ein erweitertes Selbstverständnis.

Modelle:

John Berrys Akkulturationsmodell (2005) unterscheidet Integration, Assimilation, Separation und Marginalisierung.

Konzept der „Third Culture Kids“ beschreibt Kinder, die in einer anderen Kultur aufwachsen als der ihrer Eltern.

Fallbeispiel:

Aisha, 23 Jahre, Tochter marokkanischer Eltern in Frankreich, studiert in den USA. Sie beschreibt sich selbst als „weltbürgerlich“ und fühlt sich gleichzeitig mehreren kulturellen Traditionen verbunden. Diese hybride Identität gibt ihr Flexibilität, führt aber auch zu Spannungen in traditionellen Familienkontexten.

Identität und Machtverhältnisse

Identität ist immer auch durch gesellschaftliche Machtstrukturen geprägt. Diskriminierung, Stereotype und Exklusion beeinflussen das Selbstbild.

Gender und Identität: Frauen und Männer erleben unterschiedliche soziale Erwartungen.

Ethnische Identität: Minderheiten kämpfen oft mit Stigmatisierung.

Soziale Klasse: Bildung und ökonomische Ressourcen prägen die Möglichkeiten der Identitätsgestaltung.

Fallbeispiel:

Carlos, 35 Jahre, Sohn lateinamerikanischer Migranten in Spanien, berichtet von Diskriminierungserfahrungen im Beruf. Diese prägen sein Selbstbild als „ständig kämpfen zu müssen“. Erst durch Empowerment-Programme und Mentoring findet er eine positivere Identitätsdefinition als „Brückenbauer zwischen Kulturen“.

Praxisbeispiele aus Therapie und Pädagogik

Praxisorientierte Ansätze unterstützen Menschen bei der Identitätsentwicklung.

Psychotherapie:

Narrative Therapie (White & Epston, 1990) hilft, neue Lebensgeschichten zu entwerfen.

Humanistische Ansätze betonen Selbstakzeptanz (Rogers, 1961).

Pädagogik:

Biografisches Arbeiten im Unterricht stärkt das Selbstbewusstsein.

Projektarbeit fördert Rollenexploration und Verantwortungsübernahme.

Fallbeispiel:

Sophie, 14 Jahre, erlebt Mobbing in der Schule. Durch ein pädagogisches Projekt, in dem sie ihre Familiengeschichte erforscht und präsentiert, stärkt sie ihr Selbstwertgefühl und gewinnt neue Anerkennung in der Gruppe.

Fazit

Identität ist ein lebenslanger, dynamischer Prozess, geprägt durch individuelle, soziale, kulturelle und historische Faktoren.

Die Flussmetapher verdeutlicht, dass Identität sowohl Stabilität (Kontinuität des Flusses) als auch Wandel (Veränderung des Wassers) in sich trägt.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zeigt:

Identität entsteht in Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft.

Krisen und Brüche sind Chancen für Neuorientierung.

Resilienz und narrative Sinnkonstruktionen stärken Identität.

Damit eröffnet sich die zentrale Aufgabe für Wissenschaft und Praxis: Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen ihre Identität reflektieren, entfalten und in Würde leben können.

Literatur

Die Fallbeispiele stammen anonymisiert aus meiner Praxis.

Baumeister, R. F. (2011). Identity: Cultural change and the struggle for self. Oxford University Press.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. Norton.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Polity Press.

Habermas, J. (1992). Individuation through socialization: On Mead’s theory of subjectivity. In Postmetaphysical thinking. MIT Press.

Hall, S. (1996). Introduction: Who needs ‘identity’? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of cultural identity. SAGE.

Jung, C. G. (1953/1991). Psychological aspects of the persona. In Collected Works of C.G. Jung, Vol. 7. Princeton University Press.

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology. Wiley.

Mead, G. H. (1934). Mind, self, and society. University of Chicago Press.

Ricoeur, P. (1992). Oneself as another. University of Chicago Press.

Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & L. W. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations. Nelson-Hall.

Honneth, A. (1995). The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. MIT Press.